人形玩偶是什么?

立即获取定制报价 或者快速联系微信号:gdjctoy

人形玩偶是以人类外形为基本设计原型,通过艺术化加工创造的实体或虚拟形象载体,其核心特征是具备拟人化的身体结构(头部、躯干、四肢)与情感表达功能(表情、姿态、服饰),既可以是满足陪伴需求的实体玩具,也可以是承载文化符号的艺术周边,甚至延伸至商业应用与心理疗愈领域。

一、基础定义:从形态到功能的拟人化载体

人形玩偶的本质是“对人类的模仿与再创造”。与普通动物造型或抽象几何玩具不同,它严格遵循人体比例(如头部占身体的1/4-1/5,四肢关节可活动或固定),并通过细节设计强化“人”的属性——例如精致的五官(眼睛、鼻子、嘴巴的相对位置与表情)、自然的肢体衔接(肩膀到手臂的弧度、手掌的五指分化),甚至通过服装、配饰(如帽子、包包)进一步模拟真实人类的社会身份。其材质多样,涵盖毛绒(如棉花、短毛绒)、树脂(用于高精度手办)、硅胶(柔软触感)、布料(棉麻混纺)等,尺寸从几厘米的迷你挂件到超过1米的展示模型均可覆盖。

二、核心分类:按用途与工艺划分的多元形态

根据使用场景和制作工艺,人形玩偶可分为以下几类:

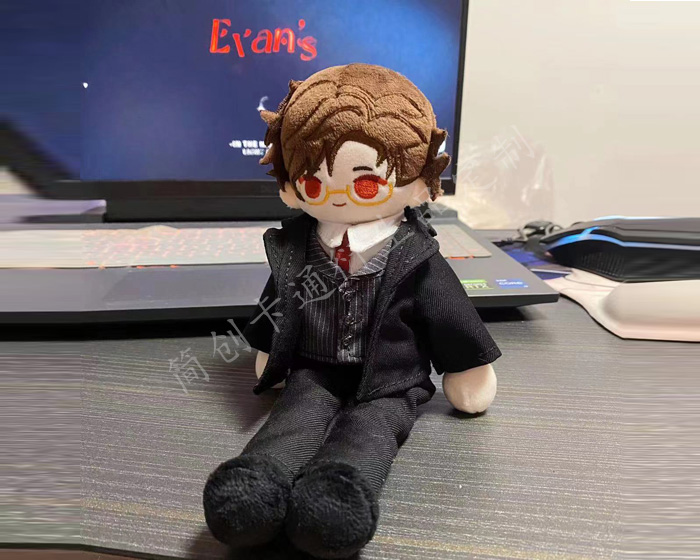

陪伴型玩偶:以毛绒材质为主,主打柔软触感与情感寄托功能,常见于儿童陪伴或成人收藏,部分产品会预留“姓名刺绣”“生日牌”等个性化空间,强化主人的归属感。

角色还原型玩偶:基于动漫、游戏、影视中的虚拟人物制作,通过高精度模具或手工雕刻还原角色标志性特征(如发色、服装花纹、武器配件),材质多为PVC(硬质透明感)、ABS(坚固轻便)或混合树脂,目标用户为粉丝群体。

艺术创作型玩偶:设计师或艺术家以“人”为主题进行的概念表达(如草间弥生的波点人偶、村上隆的卡通人物),强调独特审美与思想传递,材质可能包含金属、木材等非传统元素,常作为展览艺术品或限量收藏品。

功能衍生型玩偶:结合实用需求的人形载体,例如娃包(玩偶形状的背包)、人形抱枕(内部填充PP棉,外部缝合角色造型面料)、教育用关节可动人偶(用于儿童认知身体结构),兼具趣味性与功能性。

三、文化价值与社会意义:从玩具到情感媒介的升级

人形玩偶的意义远超“物品”本身:

情感连接:对儿童而言,它是安全感的来源;对成年人来说,可能是对某个角色(如动漫主角)的情感投射,或是孤独时的陪伴者(心理学中的“过渡性客体”理论认为,玩偶能帮助人缓解焦虑)。

文化传播:许多经典人形玩偶承载着地域文化符号,通过可爱化设计让传统文化更易被年轻群体接受。

商业价值:作为IP衍生的核心周边,人形玩偶是粉丝经济的直接载体,其设计、限量编号、联名合作等策略能显著提升品牌溢价。

四、现代发展:技术与需求的创新融合

随着消费升级,人形玩偶正朝着个性化、智能化、艺术化方向发展:

个性化定制:消费者可提供照片或描述,工厂根据外貌特征(如发色、瞳孔颜色)、服装偏好制作独一无二的专属玩偶(如棉花娃娃定制服务)。

智能交互:部分高端玩偶内置传感器与语音模块,能识别声音并回应简单对话,或通过APP控制动作(如关节可动人偶的舞蹈编程)。

艺术跨界:设计师与人形玩偶结合创作潮流单品,或与博物馆合作推出文物拟人玩偶(如三星堆青铜面具人偶),推动传统文化破圈传播。

以下是工厂订制部分绒毛玩具案例,快找找,有没有你最喜欢的同款: