为什么叫减压玩具?

立即获取定制报价 或者快速联系微信号:gdjctoy

“减压玩具”这一名称的由来,本质是功能定位与用户需求的直接结合——这类玩具的核心价值在于通过互动设计帮助用户释放压力,同时保留了“玩具”的趣味属性。以下从功能机制、心理需求、命名逻辑三个层面拆解:

一、功能基础:通过“物理互动”触发压力释放

减压玩具的设计通常围绕可操作的触觉反馈展开,比如揉捏、拉伸、按压、旋转等动作。这些动作能通过以下机制直接缓解压力:

感官刺激转移:重复、简单的动作(如捏软胶、转魔方)占据大脑的“认知资源”,暂时阻断焦虑源(如工作压力、人际关系),让人进入“心流”状态。

生理反馈调节:挤压软质材料(如海绵、硅胶)时,手指的触觉神经会向大脑传递温和刺激,促进血清素(“快乐激素”)分泌,降低皮质醇(“压力激素”)水平。

掌控感补偿:现代生活中许多压力源于“失控感”(如堵车、工作截止日期),而捏扁、拉伸减压玩具的动作让用户能“掌控”一个小物体,间接缓解无力感。

二、产品属性:“玩具”的趣味性降低使用门槛

与传统“减压工具”(如压力球、宣泄人偶)相比,“玩具”的定位更强调轻量、有趣、无负担:

无明确目标:不像健身环、学习机需要“达成目标”,减压玩具只需“随便玩”,降低用户的心理压力(“玩不好也没关系”)。

场景适配广:体积小、易携带(如口袋大小的捏捏乐),适合办公室、通勤、居家等多种场景,随时拿出来“摸两把”。

情感联结:很多减压玩具设计成萌宠、食物等可爱造型(如捏捏猫爪、草莓软糖公仔),通过视觉治愈强化“放松”体验。

三、命名逻辑:功能+场景的精准概括

“减压”直接点出核心价值——解决压力问题;“玩具”则界定了产品形态——非工具属性,更贴近日常娱乐。这种命名方式:

用户易理解:无需额外解释,一听就知道“这是用来缓解压力的小物件”。

覆盖目标人群:既吸引需要解压的成年人(职场人、学生),也不排斥将其视为“解闷小玩具”的泛用户。

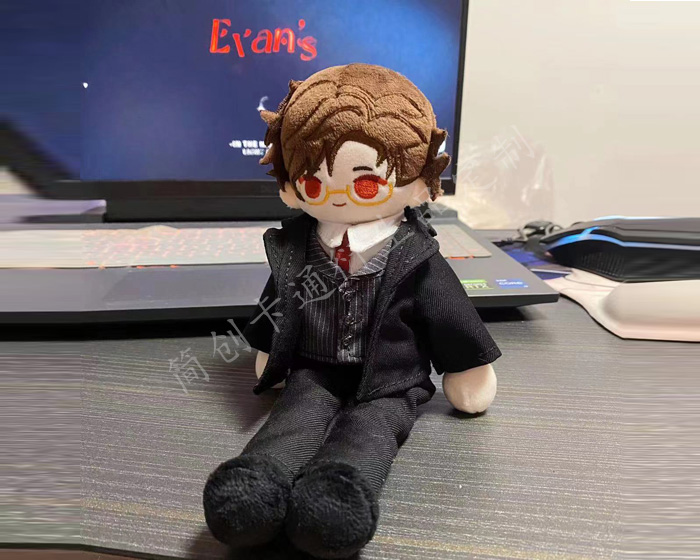

专业的简创绒毛玩具工厂订制部分案例,快找找,有没有你最喜欢的同款: