為什麼叫減壓玩具?

「減壓玩具」這一名稱的由來,本質是功能定位與用戶需求的直接結合——這類玩具的核心價值在於通過互動設計幫助用戶釋放壓力,同時保留了「玩具」的趣味屬性。以下從功能機制、心理需求、命名邏輯三個層面拆解:

一、功能基礎:通過「物理互動」觸發壓力釋放

減壓玩具的設計通常圍繞可操作的觸覺反饋展開,比如揉捏、拉伸、按壓、旋轉等動作。這些動作能通過以下機制直接緩解壓力:

感官刺激轉移:重複、簡單的動作(如捏軟膠、轉魔方)佔據大腦的「認知資源」,暫時阻斷焦慮源(如工作壓力、人際關係),讓人進入「心流」狀態。

生理反饋調節:擠壓軟質材料(如海綿、硅膠)時,手指的觸覺神經會向大腦傳遞溫和刺激,促進血清素(「快樂激素」)分泌,降低皮質醇(「壓力激素」)水平。

掌控感補償:現代生活中許多壓力源於「失控感」(如堵車、工作截止日期),而捏扁、拉伸減壓玩具的動作讓用戶能「掌控」一個小物體,間接緩解無力感。

二、產品屬性:「玩具」的趣味性降低使用門檻

與傳統「減壓工具」(如壓力球、宣洩人偶)相比,「玩具」的定位更強調輕量、有趣、無負擔:

無明確目標:不像健身環、學習機需要「達成目標」,減壓玩具只需「隨便玩」,降低用戶的心理壓力(「玩不好也沒關係」)。

場景適配廣:體積小、易攜帶(如口袋大小的捏捏樂),適合辦公室、通勤、居家等多種場景,隨時拿出來「摸兩把」。

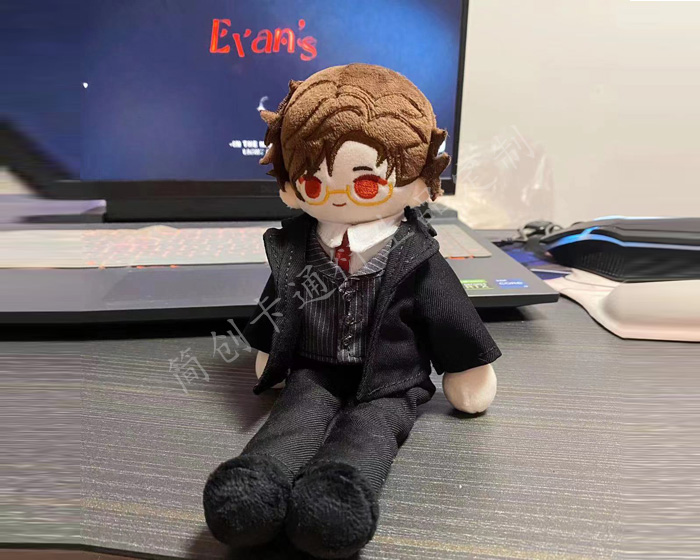

情感聯結:很多減壓玩具設計成萌寵、食物等可愛造型(如捏捏貓爪、草莓軟糖公仔),通過視覺治癒強化「放鬆」體驗。

三、命名邏輯:功能+場景的精準概括

「減壓」直接點出核心價值——解決壓力問題;「玩具」則界定了產品形態——非工具屬性,更貼近日常娛樂。這種命名方式:

用戶易理解:無需額外解釋,一聽就知道「這是用來緩解壓力的小物件」。

覆蓋目標人群:既吸引需要解壓的成年人(職場人、學生),也不排斥將其視為「解悶小玩具」的泛用戶。

專業的簡創絨毛玩具工廠訂製部分案例,快找找,有沒有你最喜歡的同款: