人形玩偶是什麼?

人形玩偶是以人類外形為基本設計原型,通過藝術化加工創造的實體或虛擬形象載體,其核心特徵是具備擬人化的身體結構(頭部、軀幹、四肢)與情感表達功能(表情、姿態、服飾),既可以是滿足陪伴需求的實體玩具,也可以是承載文化符號的藝術週邊,甚至延伸至商業應用與心理療愈領域。

一、基礎定義:從形態到功能的擬人化載體

人形玩偶的本質是「對人類的模仿與再創造」。與普通動物造型或抽象幾何玩具不同,它嚴格遵循人體比例(如頭部占身體的1/4-1/5,四肢關節可活動或固定),並通過細節設計強化「人」的屬性——例如精緻的五官(眼睛、鼻子、嘴巴的相對位置與表情)、自然的肢體銜接(肩膀到手臂的弧度、手掌的五指分化),甚至通過服裝、配飾(如帽子、包包)進一步模擬真實人類的社會身份。其材質多樣,涵蓋毛絨(如棉花、短毛絨)、樹脂(用於高精度手辦)、硅膠(柔軟觸感)、布料(棉麻混紡)等,尺寸從幾厘米的迷你掛件到超過1米的展示模型均可覆蓋。

二、核心分類:按用途與工藝劃分的多元形態

根據使用場景和製作工藝,人形玩偶可分為以下幾類:

陪伴型玩偶:以毛絨材質為主,主打柔軟觸感與情感寄託功能,常見於兒童陪伴或成人收藏,部分產品會預留「姓名刺繡」「生日牌」等個性化空間,強化主人的歸屬感。

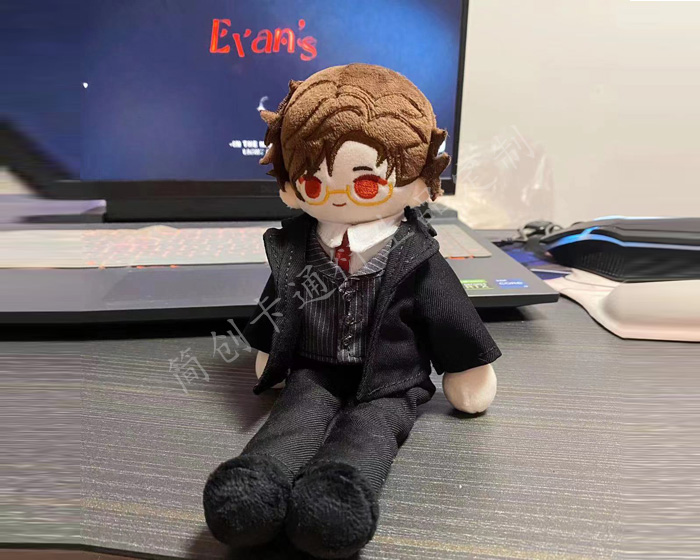

角色還原型玩偶:基於動漫、遊戲、影視中的虛擬人物製作,通過高精度模具或手工雕刻還原角色標誌性特徵(如發色、服裝花紋、武器配件),材質多為PVC(硬質透明感)、ABS(堅固輕便)或混合樹脂,目標用戶為粉絲群體。

藝術創作型玩偶:設計師或藝術家以「人」為主題進行的概念表達(如草間彌生的波點人偶、村上隆的卡通人物),強調獨特審美與思想傳遞,材質可能包含金屬、木材等非傳統元素,常作為展覽藝術品或限量收藏品。

功能衍生型玩偶:結合實用需求的人形載體,例如娃包(玩偶形狀的背包)、人形抱枕(內部填充PP棉,外部縫合角色造型面料)、教育用關節可動人偶(用於兒童認知身體結構),兼具趣味性與功能性。

三、文化價值與社會意義:從玩具到情感媒介的升級

人形玩偶的意義遠超「物品」本身:

情感連接:對兒童而言,它是安全感的來源;對成年人來說,可能是對某個角色(如動漫主角)的情感投射,或是孤獨時的陪伴者(心理學中的「過渡性客體」理論認為,玩偶能幫助人緩解焦慮)。

文化傳播:許多經典人形玩偶承載著地域文化符號,通過可愛化設計讓傳統文化更易被年輕群體接受。

商業價值:作為IP衍生的核心週邊,人形玩偶是粉絲經濟的直接載體,其設計、限量編號、聯名合作等策略能顯著提升品牌溢價。

四、現代發展:技術與需求的創新融合

隨著消費升級,人形玩偶正朝著個性化、智能化、藝術化方向發展:

個性化客製化:消費者可提供照片或描述,工廠根據外貌特徵(如發色、瞳孔顏色)、服裝偏好製作獨一無二的專屬玩偶(如棉花娃娃客製化服務)。

智能交互:部分高端玩偶內置感測器與語音模塊,能識別聲音並迴應簡單對話,或通過APP控制動作(如關節可動人偶的舞蹈編程)。

藝術跨界:設計師與人形玩偶結合創作潮流單品,或與博物館合作推出文物擬人玩偶(如三星堆青銅面具人偶),推動傳統文化破圈傳播。

以下是工廠訂製部分絨毛玩具案例,快找找,有沒有你最喜歡的同款: